Porcelaines Chinoises

Filtres

Porcelaine chinoise

L'influence des dynasties chinoises sur la porcelaine chinoise

Chez Kuzco Art Maison, la porcelaine chinoise ne se résume pas à un objet décoratif : c'est une œuvre d'art. Chaque pièce incarne une dynastie, une philosophie, une esthétique. Des formes épurées de Song à l'éclat narratif de Qing, chaque objet en porcelaine raconte l'âme d'une époque.

Origines de la céramique chinoise : la dynastie Zhou

Avant l'apparition de la porcelaine, la dynastie Zhou (env. 1046–256 av. J.-C.) posait les fondations de la céramique chinoise. Les vases rituels en terre cuite ou bronze illustrent déjà le soin porté à la forme, au symbole et à la fonction. Une obsession précoce pour la symétrie et l'éclat annonce les raffinements à venir.

L'âge technique de la porcelaine : dynastie Han

Sous les Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.), l'art céramique s'industrialise. L'utilisation du plomb dans les glaçures et les moules transforme les objets du quotidien : vases, statuettes, coupes. Bien que non vitrifiée au sens strict, cette céramique approche la porcelaine dans sa finesse et sa standardisation.

La première porcelaine blanche : dynastie Sui

Brève mais capitale (581–618), la dynastie Sui inaugure la porcelaine blanche dans le nord de la Chine. Grâce au kaolin pur et aux hautes températures, les fours de Henan posent les bases techniques du futur raffinement Tang.

Tang : une révolution exportée

La dynastie Tang (618–907) marque une révolution stylistique et commerciale. Le "sancai" à trois couleurs devient emblématique, tout comme le développement du blanc pur. Les centres de production à Xing et Gongxian produisent des pièces d'une blancheur inégalée, exportées massivement via la route de la soie.

L'esthétique lettrée de Song

La dynastie Song (960–1279) valorise l'épure, le toucher, la lumière du glaçage. Les céladons de Longquan, les bols Ding et les glaçures Jun expriment un idéal raffinement littéraire, ou "wenren". La porcelaine devient sensorielle, philosophique, silencieusement sophistiquée.

Liao : traditions nomades et robustesse

Contemporaine des Song, la dynastie Liao (907–1125) offre une porcelaine plus massive, crémeuse, inspirée par les usages rituels des peuples nomades Khitan. Leur céramique traduit une culture hybride, entre mimétisme chinois et pratiques chamaniques.

Jin : vers la blancheur parfaite

Les Jin (1115–1234) perfectionnent la porcelaine blanche et y introduisent des motifs incrustés. Leur production, plus rustique mais ambitieuse, préfigure la synthèse stylistique du sud et annonce l'école Jingdezhen.

Yuan : naissance du bleu et blanc

La dynastie Yuan (1271–1368) initie la porcelaine bleu et blanc. À Jingdezhen, l'emploi du cobalt importé et du kaolin blanc crée un style novateur aux accents islamiques. L'exportation maritime accélère : le bleu et blanc devient l'image même de la porcelaine chinoise.

Ming : l'âge d'or impérial

Sous les Ming (1368–1644), la porcelaine atteint une renommée mondiale. Jingdezhen produit pour l'empereur : vases, coupes, plats. Sous Xuande et Chenghua, apparaissent de nouvelles techniques comme le "dou cai" et le "wu cai". Ces objets fascinent l'Europe et influencent ses manufactures.

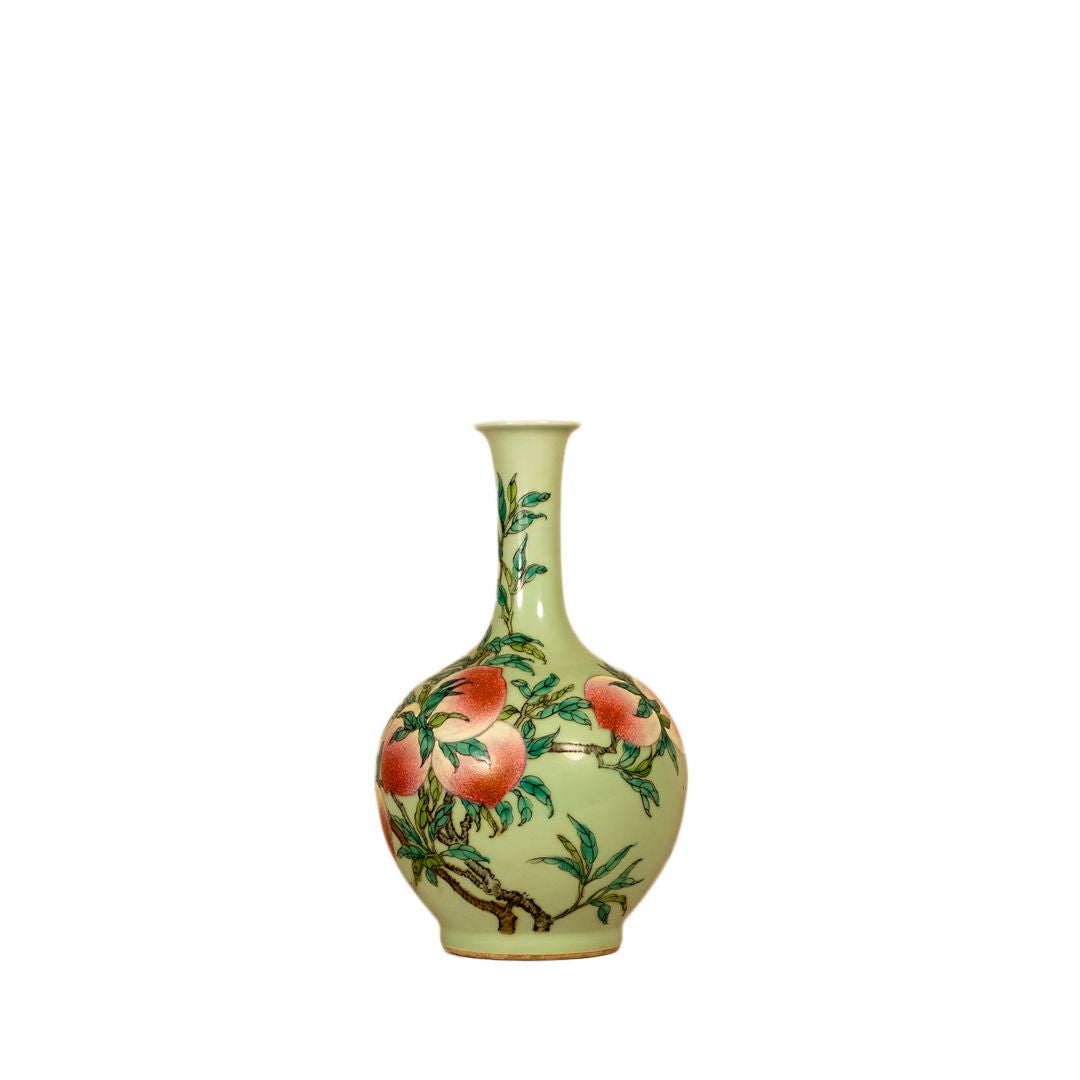

Qing : raffinement et exportation de masse

La dynastie Qing (1644–1912) sublime la porcelaine. Kangxi, Yongzheng et Qianlong soutiennent une explosion stylistique : "famille rose", "famille verte", scènes narratives, glaçures complexes. L'Europe s'en inspire à tel point que naît une "revival Kangxi" au XIXe siècle. La porcelaine chinoise devient un patrimoine mondial.